説得型スピーチ構造用紙(1)|連続入賞を達成する基本的枠組み

全国連勝を支える説得型英語スピーチの構造はこんなにシンプル

全国の英語スピーチコンテストで上位入賞を続ける当研究室の学生が、例外なく活用している構造用紙(Structure Sheet)を紹介します。説得型スピーチに関する構造解説は世に多くありますが、清水が提唱する構造はご覧の通りシンプル。それでいて、この「シンプル」を超える強さはありません。

「テーマ→動機→概要→論証→解決→未来図」を一気通貫で

説得型の英語スピーチの目的は、聴衆に何らかの行動を呼びかけることです。その中には、論証のプロセスを核とした動機から未来図までのスムーズな流れがあります。この記事では、その概要を超簡潔に紹介します。

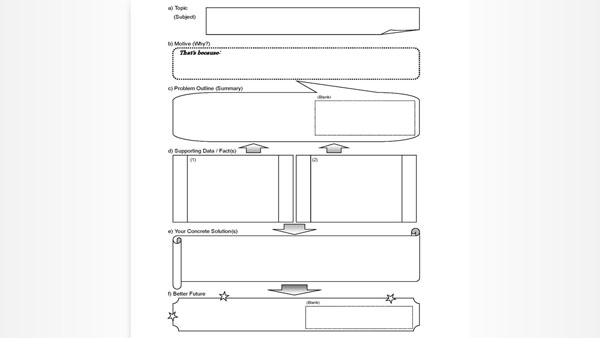

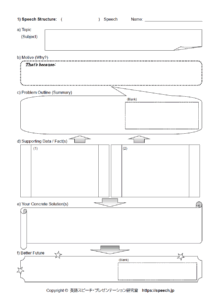

説得型スピーチの基本構造には、以下の6つの要素が含まれます。これを時系列の流れに組み込んだ設計図を、当研究室では「ストラクチャ用紙」と呼んでいます。この構造用紙は、清水が講師を務める講演会やスピーチセミナーでも配布し、詳細な活用方法を説明しているものです。

「説得型スピーチ 構造用紙」枠組みの基礎

- テーマ:議論する独自性の高い社会問題

→「言われてみれば確かに大切だ」と思える独自のテーマを探す。 - 動機:そのテーマを話そうと思ったきっかけ

→ 今日の話に至る個人的な経験を共有して説得力を高める。 - 問題の概要:議論する社会問題の概要説明

→ 大まかに問題の全体像を紹介し、続く詳細な指摘につなげる。 - 論証材料:上記の「概要」を論証するための証拠

→ 議論が真実であることを示す統計・事例・引用情報等を示す。 - 解決策:独自で具体的な解決策

→ 問題解決のための具体的な方法を示して行動を呼びかける。 - 未来図:問題が解決したあとの明るい未来

→ 解決策が奏功したとき、社会はどう変わるのかを描写する。

※クリックで拡大できます。

勝ち続ける秘密は究極なまでのシンプルさの追求にあり

全国大会で勝ち続ける秘密を尋ねられた時に、私がこの構造用紙を見せると「こんなので勝てるんですかっ!」と驚かれます。当然のことですが、誰も難しい話を聞きたくはありませんよね? どんなに複雑な問題を議論する場合でも、それをどこまでシンプルな構造に落とし込めるかが勝敗を分けます。

とりわけ、(1)~(6)のプロセスを通じて大切なのはいずれも「独自性」です。その独自性を伴ったアイデアが、誰にでも理解できる「シンプルな言葉」を使って「シンプルな構造」で語られたときに、ようやく聴衆は納得します。

この構造用紙の活用法については今後のブログで紹介していきますが、上記画像「(C) Problem Outline」(枠組みの基礎「③問題の概要」に相当)にある四角の囲み(Blank)の秘密については、別記事「説得型スピーチ構造用紙(2)|聴衆を包み込む「同一化」で聴き手を味方に」で紹介していますので、併せてお読みください。

さらに、説得型スピーチの核となる「論証」については「スピーチを論証する「起-証-結」の構造」で、また、意外に忘れられる「動機」の大切さについては「そのテーマでスピーチをする「動機」に意味がある」で、それぞれ解説しています。

あきれるほどにシンプルな骨組みがあるからこそ、そこに載る言葉が輝きます。「勝てる」説得型スピーチをつくる際の基本的な哲学として、参考にしてみてください。

■ あわせて読みませんか?

■ 関連記事:

▶ 8分割用紙(1)|説得型スピーチに最適なテーマとは何かを議論する土台 [リンク]

▶ 4分割用紙|多くのテーマ候補を説得型スピーチに落とし込む審査工程 [リンク]

▶ そのテーマでスピーチをする「動機」に意味がある [リンク]

▶ 説得型スピーチは「2階建ての未来図」を描く"明るい未来"で締める [リンク]

▶ 丸投げはもう終わり!聴衆の行動を促す、今すぐできる解決策の訴え方 [リンク]

お問い合わせ

講演会・セミナー講師、

コンテスト審査員、執筆のご依頼など