今年が最後のチャンス。見送ったコンテストが突然終了する現実を知って!

常に「今が絶好の機会!」と思わなければ挑戦の機会は消える

先生にスピーチコンテストへの出場を勧められた時、心のどこかで「今はまだ…」とか「また来年…」などと思ったことはありませんか?近年、先生からいくら出場を勧められても、安易に挑戦を避ける学生が多いように感じます。なぜ挑戦は「今」であるべきなのでしょうか? その答えは明快。来年にその大会が開催される保証が無いからです。先生から大会出場を勧められた際、なぜ「今、挑戦すべきなのか」を説明します。

「また来年…」は永遠に来ない。大会が突然消滅する現実。

私のゼミは「英語スピーチ・プレゼンテーション研究室」を標榜する以上、学外の全国大会への挑戦を学生に推奨します。ところが、特に2年生や3年生は「今はまだ…」とか「また来年に…」といった感情が先行し、たやすく挑戦を見送る傾向にあります。しかしこの考え方には、大きなリスクが潜んでいます。なぜなら、挑戦を勧められた学外大会は、「今年が最後」になる可能性があるからです。

「実績のある大会が、そんなに簡単に無くなるはずはない!」と多くの学生は思うでしょう。でも現実は違います。信じられないかもしれませんが、どんなに著名な大会でも、あっけなく終了してしまうのです。

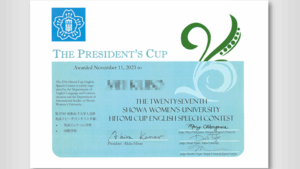

事実を共有しましょう。スピーチコンテストでいえば、私のゼミ生が2024年に優勝した「城西大学英語スピーチコンテスト」は、その年が最後の大会になりました。同じくゼミ生が2021年に3位に入賞した「上智大学短期大学部 学長杯争奪英語弁論大会」も今は終了しています。長い歴史を誇った「ホノルル杯 全日本青少年英語弁論大会」も、第50回大会をもって幕を閉じました。

プレゼンテーションコンテストも同様です。ゼミ生が2017年に優勝、2018年に準優勝、2019年に3位入賞をそれぞれ果たした「香港杯 全日本大学学生大使 英語プログラム」も予告なく終わりました。神田外国語大学と読売新聞社が共催していた「全国学生英語プレゼンテーションコンテスト」も第10回で突然終了しています。

もう一度言います。コンテストは、突然無くなるのです。消滅したこれらの大会は、いずれも「来年には挑戦します」と言っていたゼミ生がいました。「今、挑戦すること」を見送った大会が跡形も無く消えてなくなったのです。「先生に出場を勧められた時に挑戦しておけばよかった」と後悔し、後から涙しても、時間は巻き戻せません。

だからこそ、「今すぐに、不十分であっても、精一杯の努力をして挑戦しよう」と私は学生に訴え続けるのです。その背景には、立派な大会が「突然なくなる」という現実に何度も直面してきたからです。

「準備万端」の日を待たず、一歩踏み出すのが先。

少し厳しい言い方で申し訳ありませんが、「今はまだ…」という理由で挑戦を避ける人は、結局いつまでたっても「準備が整う」ことはないように感じられます。なぜなら、どうなれば「準備万端」なのか、という明確な基準など、どこにも存在しないからです。

今の自分の「精一杯の努力」に向き合い、スピーチやプレゼンに一所懸命に取り組めば、「今はまだ」と思う必要はまったくありません。「とりあえず」でもいいのです。学生時代に取り組んだ努力の道標(milestone)を刻むつもりで、応募するという挑戦から逃げないでください。

スピーチを学ぶ学生は誰しも、一歩一歩、階段を上るように上達していきます。でもその階段は挑戦を続けるかぎり、ずっと続く階段です。「今はまだ」と思っていると、いつまでたっても「準備万端」と書かれた階段は訪れません。みなさんの将来への「上達の階段」は、どこまでも続いているからです。

声を掛けられたら、それは実力がある証拠!

身近な先生から大会への出場を勧められたら、それは「あなたに実力がある証」です。まったく見込みのない人に、先生が全国大会への挑戦を勧めることはありません。声をかけてもらったら、それはとても誇らしいこと。最大の自己肯定感を胸に、必ず大会に応募し、挑戦してください。仮に予選結果がダメでも、その学びは大きいです。

未来の自分が、過去を振り返ってどんな「経験」に感謝できるかは、すべて今の自分の判断にかかっています。未来の自分に後悔させないよう、今の自分が掴めるチャンスは、残さず掴む気力と勇気を持ってください。

チャンスは誰にでも必ず訪れます。その瞬間に準備が出来ているように、日々練習し、挑戦をし続けてくれることを願っています。皆さんの活躍を期待しています!

■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ

講演会・セミナー講師、

コンテスト審査員、執筆のご依頼など