学生の可能性を開花させるために教員が示すべきスピーチ活動挑戦への選択肢

教員が選択肢を示さなければ学生は気付かずに通り過ぎていく

※これは教員向け(教え方)の記事です。

未来の扉を開く「選択肢」は、それが見えてこそ初めて、学生はその選択肢の存在に気付きます。最終的な興味や関心は学生が決めること。教員は常に「そこにスピーチへの挑戦という選択肢があること」を示し続ける必要があります。

スピーチやプレゼンに挑戦するという選択肢を見せる

英語スピーチやプレゼンテーションに関心を持ち、日頃から指導する教育にとっては、その取り組みの意義や挑戦の奥深さは十分に理解できます。しかし、これまでスピーチに取り組んだことの無い学生にとっては、「スピーチをやってみる」という選択肢すら存在しません。この当たり前の事実を忘れないことは、教員にとって大切です。

英語研究部やESS (English Speaking Society)の顧問や部長を担当する英語教員にとっては、スピーチ活動は身近な存在です。しかしそうではない多くの英語教員にとって、「スピーチ活動」は単に教科書の一部で終わる場合が多々あります。そんな時、学生や生徒にひと言、「スピーチやプレゼンに興味がある人はコンテストもあるんだよ」と伝えてほしいのです。

このように声をかけても、関心が無い学生はその情報をスルーします。でもそれが数十人、数百人単位の対象となれば、その中から「さっき先生が言っていたコンテストって何ですか?」と質問をしてくる学生が必ず現れます。この学生の心が動いたきっかけは、間違いなく「教員が選択肢を示したから」です。

これがきっかけでその学生がスピーチに関心を寄せて、新たな英語学習の喜びに目覚め、さらに今までにない挑戦を始めたとすれば、英語教育としては最高の展開です。総じてスピーチが苦手な学生を前にした時、「ここでコンテストの話をしても無駄だろう」とは思わずに、常にスピーチ活動という選択肢があることを伝えていただくことには大きな意味があります。

選択肢を示し続けることは、学生の可能性を信じること。

学生がどこまで関心を寄せてくれるか。あるいは学生がどこまで挑戦できるのかは、結局のところ、実際にやってみなければ分かりません。それは学生からすれば、実際にスピーチに挑戦してみなければその面白さに気づかないのと同じです。

だからこそ、日頃の授業やクラス活動を通じて教員からまず声を掛けてみる。そして興味のある学生を育ててみるという姿勢が大切です。「英語の授業の一環」という誤解を与えると不要な先入観を持つ学生生徒もいますので、授業(成績)とは切り離した活動であることを説明するのも良いかもしれません。

まずは全国各地で開催されるコンテストの情報を入手したときに、それを学生に伝えてみてはどうでしょうか。授業や課外活動を通じて先生がポテンシャルを感じる学生がいれば、目の前に本格的なスピーチの世界への扉があることを教えてあげてほしいのです。

最終的に取り組むかどうかは、学生自身の判断です。しかしそこに選択肢がなければ学生や生徒は選ぶことさえできません。スピーチやプレゼン課外指導は、教員にとって相応の負担になります。しかし、それによってもたらされる学生の成長は尊いものです。

小さなきっかけが学生の可能性を大きく拡げる

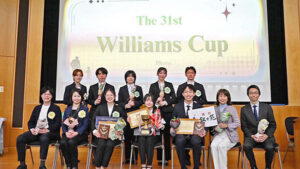

私自身も、これまで様々な場面で学生に挑戦を呼びかけてきました。残念ながら期待をかけた学生が、まったく興味を示さなかった事もあります。一方で意外な学生が積極的な反応を示し、その学生と共に取り組んだ結果、全国規模のプレゼンテーションコンテストで準優勝を収めたという貴重な経験もあります。

学生生徒の可能性を拡げる選択肢を示すのは教員の役割です。先入観を持たず、多くの学生に広く声をかけ、「選択肢の扉」を示し続けることが大切です。熱意ある学生と、それを支える先生が出会い、大きな教育成果をもたらすことを願っています。

■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ

講演会・セミナー講師、

コンテスト審査員、執筆のご依頼など