「普段は使わない領域」を使ってこそスピーチ用の声や語りは豊かになる

自分が「慣れているレベル」で声を出しても成長はしない

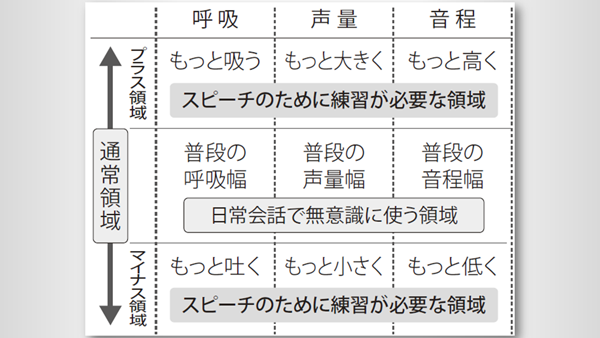

どんなに素晴らしいスピーチでも、単調な声では聴衆の心は動きません。スピーチで重要なのは、あなたが普段無意識に制限している「声の領域」を解放すること。プレゼン用の「大きな声」はもちろん大切ですが、真に聴衆を惹きつけるのは、声の大きさよりも「豊かさ」です。日常的な通常領域を越えた呼吸・声量・音程のコントロールが、いかにスピーチの語りを「色彩豊か」にするかを解説します。

▶ 呼吸:いつもより深く吸い、そして深く吐く。

豊かな声を出すためには、その原資となる「豊かな息」が必要です。詳しくは、著書『すぐに使えるビジネススピーチ100』(亀田&清水, 研究社, 2014)の"Speakers' Tip #19"「ボイストレーニング」(pp. 38-39)に説明がありますが、まずは「呼吸・声量・音程」の3点すべてにおいて「通常領域」を越える豊かさを身につけなければなりません。

私たちが日ごろ無意識に繰り返す「吸う・吐く」という呼吸は、肺の容量をすべて使ってはいません。普通の呼吸をしている時、吸い終わった後もさらにまだ吸えるはずです。逆に、普通に息を吐き終わった状態から、さらに吐きつづけることができます。

豊かな声量を伴ったスピーチやプレゼンを行なうためには、まず存分に息を使う意識を持つことが重要です。この記事のトップ画像にある「通常領域」だけで満足せず、「プラス領域」と「マイナス領域」の両方を意識的に使うのです。こうすることで、長い文章でも息が途切れず、大きな声を出しても余裕のある響きを生み出せるようになるのです。

▶ 声量:いつもより大きく、そして小さく。

声の豊かさについても、呼吸と同様に「通常領域」を越える意識が必要です。日常会話で使っている声の大きさは、私たちが無意識に使っている「通常領域」のボリュームに留まっています。

スピーチやプレゼンでは、まず"presentation voice"(発表用の声)と呼ばれる「豊かな声量」を発揮することが求められます。これはまた、多くの場合「通常領域」ではカバーできません。意識的に「大きな声」を出すことで、通常領域を越えた「プラス領域」の声量を実現することができます。

逆に、小さな声についても同じことが言えます。スピーチで何かの疑問を呈する時や、自省の念を吐露する時には、小声が効果的な場面があります。その際も、大きな声と同様に、通常領域を下回る「マイナス領域」の「小さな声」を出す必要があります。

これらはトレーニングによって身につきます。単にひたすら音読をするだけでなく、いつものボリュームの枠を超えることを意識しましょう。それが豊かな声を獲得するスタートになります。

▶ 音程:いつもより高く、そして低く。

続いて、音の高さを示す「音程」についても同様です。日常会話では、そんなに高い声や低い声は出しません。しかしスピーチにおいては「ここぞという場面」で、意識的に声を上振らせたり、低い声を響かせることがあります。

まずは日常会話で使っている「通常領域」の音程幅を確かめてから、それを意識的に越えてみます。そうすると、自分でも少し違和感を感じることでしょう。それで正解です。まずは「こんな音程の声で話すことができるんだ」という自分に気づくことが大切です。

あとは、強調すべきポイントや、感情が高まる場面で、通常領域を越えた「プラス領域」にある高い声や、「マイナス領域」にある低い声を出すのです。もちろん、それがスピーチで自然に響くにはそれなりの練習が必要です。でもそうした練習は、「語りの表現力」を拡げ、あなたの発表を豊かに演出するうえでは欠かせない取り組みになります。

ただ1点、「高い声」については注意があります。人は緊張すると、いつもより声が上振れます。そこにさらに「プラス領域」の高い声を使うと、聴衆にとってはキャンキャンと耳障りに響きます。スピーチやプレゼンで、意識的に高い声を使うときには、まず「落ち着いた語り」ができるようになってから、と覚えておくと安全です。

「日常会話で使う声では不十分」という理解は、プロのプレゼンターにとっては常識です。聴衆を惹きつける豊かな声は、生まれ持った才能ではなく、日常的な訓練で身につきます。まずは今日から、1日1分間でも「いつもより深く息を吸い・吐く練習」と「音読時に声の大小・高低を意識して使う練習」を取り入れてみてください。色彩豊かな落ち着いた語りができるよう、あなたの「声の領域」を解放しましょう!

■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ

講演会・セミナー講師、

コンテスト審査員、執筆のご依頼など