審査員目線で考える「スピーチがうまくいかない時に見直すべき」2つのこと

本気で訴えたいメッセージを、十分な質で伝えられているか。

スピーチやプレゼンのコンテストに向けて取り組んでいると、思うようにうまくいかない場面を経験します。そんな時こそ、まずは多くの人が挑戦さえしない中、「自分はスピーチに取り組んでいる」ということ褒めてあげることが大切です。そのうえで、努力がなかなか結果につながらない時、振り返って考えてみると良いふたつの点を、審査員目線でお話します。

メッセージに対する本気度と人間力を問い直す

自分のスピーチを改めて考え直してみる機会を持つときには、まず「自分のスピーチで伝えたいことは何か」を振り返ることが大切です。本当にそのことを訴えたいと思っているかを自分に改めて問い直してみるのです。

スピーチコンテストの審査員をしていると、技術的には非常に優れていても、どこか説得力に欠ける発表者に出会うことがあります。その根本的な原因は「本気でこの問題と向き合っているのかな」という疑問を審査員が感じてしまうことにあります。

スピーチやプレゼンは、メッセージを伝える「手段」にすぎません。大切なのはその「中身」。つまり、伝えたいメッセージであり、「話者そのものの人間力」であるとも言えます。その強さに少しでも揺らぎを感じると、スピーチの「本物感」は一気に失われます。

コンテストでは、必ず入賞する人と入賞できない人がいます。それを意識するほどに、どうしても英語や発表技法ばかりに注意が向くでしょう。しかしコンテストの審査員をしていて常に意識するのは、「話者が真剣にそのメッセージを伝えたいと思っているか」「話者が魂を傾けて訴えているか」という弁論の原点です。

自分のこれまでの努力を見直す機会があれば、主張そのものを振り返ってみてください。本気でそのメッセージを伝えたいと思っているかを問い直し、気持ちを新たにしたり、必要に応じて内容を補強しましょう。スピーチは、最後は人間力の勝負です。この機会に、本気で向き合う気持ちを新たにしてください。

今の英語力でメッセージを十分に伝えきれているか

さきほど「スピーチはメッセージを伝える手段」だと言いました。ここにもうひとつのアドバイスがあります。手段であるはずの「英語力」に制約があるために、メッセージを十分に伝えきれていない現状がないかを確認することです。

コンテストの全国ファイナルに出場するレベルであれば、英語力も一定の水準にあるでしょう。でも審査員をしていると、全国大会であっても英語の質にはバラつきを感じます。決して、英語がうまければ良い、流暢であれば良いとは、まったく思いません。しかし、自分の英語力の限界のために、スピーチでメッセージを伝えるうえで何らかの障害になっているとすれば、やはり改善を試みる方が良いでしょう。

一つひとつの発音を、基礎からしっかり見直すことは大いに意味があります。その一方で、私がお勧めしたいのは、自分が話す英語に「本当の気持ち」がこもっているかを、原稿を通してすべて見直すことです。

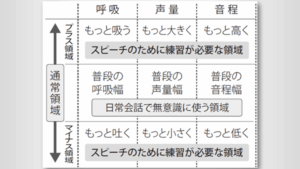

早すぎる発話、曖昧な発音、不要なイントネーションの揺らぎ、ペースの不安定さ、不規則な間(ま)などは、すべて「本当の気持ち」を伝えるうえでの障害となります。さらには、姿勢や表情はきちんとすべての言葉に連動しているでしょうか。これらを動画などでしっかり確認し、適宜改善することをお勧めします。

審査員が見たくない「何となく上手いスピーチ」

弁論大会の審査員として最も見たくないのは、「何となく英語がうまい人が、何となく上手に話すスピーチ」です。人間はロボットではありません。言葉の奥にある「その人の本気度」は、語りや態度、表情からはっきりと見えるものです。

真剣にその問題と向き合う真摯な姿勢が感じられないスピーチやプレゼンテーションでは、どれだけ「上手に語っても」、聴衆は到底共感できません。「本気のメッセージと熱意」、そしてそれを余すところなく「適切に伝えきれる英語力」が必要です。

スピーチがうまくいかず、自分の努力を振り返り、少し考え直してみる時には、「メッセージを伝えたい気持ちは本物か」「メッセージを伝える英語力に限界は無いか」を確認してください。時には、そうした振り返りの時間こそ、今後の活躍に必要な栄養となるはずです。

うまくいかない時があっても、人生は続きます。今後の健闘を祈っています。

■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ

講演会・セミナー講師、

コンテスト審査員、執筆のご依頼など