アスファルトが平坦に見えたら立ち止まるスピーカーになれるか

課題解決力よりも重要な「課題発見力」の養いかた

一見すると平坦に見えるものでも、実は表面が凸凹の連続ということがあります。アスファルトもそうです。普通に歩いていれば何も感じない小さな凹凸ですが、立ち止まって眺めたり、裸足になれば、その起伏を感じ取ることができます。比喩的ですが、いつもなら通り過ぎるはずのアスファルトを観察して、新鮮な発見を得ようとする姿勢が課題発見力の源です。

聴衆を惹きつけるテーマは平凡な毎日の中にある

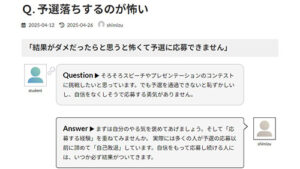

説得型スピーチ(persuasive speech)の価値は、社会問題(解決すべき課題)の発見と解決策にあります。英語スピーチを学ぶ学生は「スピーチに最適なテーマ」を探そうとあれこれ考えますが、わざわざアスファルトの上で立ち止まったり、ましてや裸足になろうとする人はいません。いつもと同じ道を、いつもと同じように通り過ぎる限り、聴衆をハッとさせる社会問題を発見することはできません。

立ち止まって周りを眺めてみた時に、歩きタバコの火が子供の目の高さにある怖さに気づいた学生がいます。一方で、雨上がりの地下鉄の構内で立ち止まった時に、傘を水平に持ってエスカレーターに乗る人を見て、その傘先が後ろに立つ人の目の高さにある危険に気づいた学生もいました。これらは日常における課題発見の一例です。

日々の小さな「新しいこと」が課題発見力の感度を高める

立ち止まって社会をみつめる習慣と、そこで得られた発見を「解決すべき課題」だと認識する経験の積み重ねで、課題発見力は養われます。そして説得型のスピーチやプレゼンは、こうした課題発見の過程に始まり、解決策の議論へと続きます。すなわち、課題発見力があって初めて課題解決力が評価できるのです。

説得型スピーチで聴衆の行動を変えようと思うなら、スピーカー自身が毎日の生活に変化を与えてはどうでしょう。いつも通り過ぎる場所で立ち止まる。いつも通らないルートで帰ってみる。いつも食べないものを口にしてみる。そうした毎日の小さな発見が、あなたの課題発見力の感度を高めます。

アスファルトは大小さまざまな砕石で出来ています。その小さな凸凹で格闘する蟻の姿に気づけるのは、そこで立ち止まった人だけです。

■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ

講演会・セミナー講師、

コンテスト審査員、執筆のご依頼など