超自然!魔法の「肩幅ルール」で不慣れなジェスチャーでも失敗しない

ジェスチャーの動作を肩幅に制限すれば動きは自然に見える

素晴らしいプレゼンなのに、話者の手の動きが宙を舞って、肝心の話が頭に入らなかった経験はありませんか?ジェスチャーで多い失敗は、ズバリ「やりすぎ」です。不自然になるくらいならジェスチャーは不要ですが、ジェスチャーをする時は「肩幅ルール」を覚えておきましょう。手の動きを肩幅に収めるだけで、ジェスチャーが自然に映る魔法の秘訣です。

自分の肩幅を意識して、その境界線を越えないで!

ジェスチャーには様々な種類がありますが、基本的な役割は「話している内容に視覚的なアクセントをつけること」です。アクセントをつけるのが目的ですから、ジェスチャーそのものが言葉よりも目立ってしまうのは避けなければいけません。

著書『すぐに使えるビジネス英語スピーチ100』では、(1)指定のジェスチャー、(2)自信のジェスチャー、(3)強調のジェスチャー、(4)不安のジェスチャーの4種類を紹介しました(p. 45)。「(4)不安のジェスチャー」は避けるべき動作なのでここでは除外しますが、残りの(1)(2)(3)のジェスチャーには共通するコツがあります。それが、手の動作を「肩幅に収める」ことです。

スピーカーの手の動きが肩幅に収まっていると、その手の奥には話者の身体がありますから、観客から見た時にはジェスチャーと身体に一体感があり、違和感なく自然に見えます。一方、肩幅を越えた位置のジェスチャーは、腕や手が文字通り宙を舞います。すると、小さなジェスチャーでも際立って目立ってしまうのです。

スピーチの教材を鵜呑みにせず、自然さを優先する。

スピーチや英語プレゼンのガイドブックを見ると、"First, Second, Third," や "First, Next, Finally," といったsignposting (案内語)のジェスチャーがお手本として載っています。多くの場合、こうした"お手本"のジェスチャーは大げさで、不自然になる傾向があります。なぜなら、肩幅ルールが意識されていないからです。

指で1, 2, 3を示したり、手を動かして丸や四角形、大きさや高さを表現する際にも、ジェスチャーは重宝します。いずれの場合も、自分自身の肩幅を越えた位置まで手を動かさないことがポイントです。

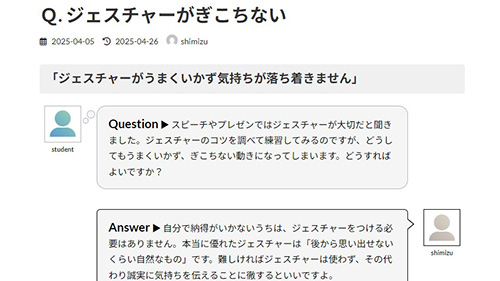

過去記事「Q. 英語スピーチのジェスチャーがぎこちない」でも説明しましたが、優れたジェスチャーとは「聴衆が後から思い出せないもの」です。いわゆる「取って付けたような」ジェスチャーなら、絶対にやらないほうが良いです。理由は簡単で、その方がスピーチやプレゼンの中身を邪魔しないからです。

「肩幅ルール」を意識してジェスチャーを肩幅に収めれば、慣れないジェスチャーでさえ不自然に見えませんし、聴衆の集中力を欠くこともありません。特にジェスチャーを「練習」してきた人にとっては、覚えておく価値のあるコツだと言えるでしょう。

ジェスチャーの練習では「肩幅ルール」を意識して、発表の様子を動画で撮影し、ジェスチャーが「借り物でない動き」になるまで何度も練習をしてみましょう。録画を確認する際には、肩幅を超えた動きが無いか、手の動きと表情は一致しているか、などを意識的にチェックしてください。

不慣れな人でも大丈夫。「肩幅ルール」で皆さんが自然なジェスチャーを身につけて、生き生きと発表する様子を楽しみにしています!

■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ

講演会・セミナー講師、

コンテスト審査員、執筆のご依頼など