長さが足りないスピーチは大会応募を断念すべきか

主張・論証・解決策が優れているなら予選応募を勧めるべき

※これは教員向け(教え方)の記事です。

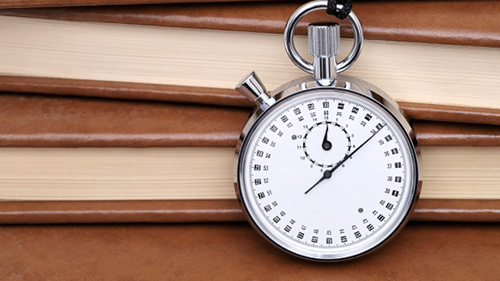

スピーチコンテストの締切までに、所定の長さの原稿が準備できず予選応募を諦める学生がいます。その判断では、いつまでたっても本選出場の機会を逃します。審査員は単純にスピーチ原稿の長さ(尺)で優劣を判断しません。重要なのは、弁論本体の「主張・論証・解決策」がしっかりリンクし、弁論時間を有効に使って「必要な内容を語り切れているか」です。

弁論内容が優れていれば時間不足の減点はカバーできる

全国オープンの弁論大会では、おおよそ6分から8分ほどの時間制限があります。そこでは、〇〇秒の超過ごとに〇点の減点、あるいは〇〇秒以上の超過で順位が1ランク降格といったペナルティが設けられます。下限を設ける大会では、5分以上7分以内といった時間幅が応募規定に明記されます。大きな大会になるほど、予選応募の締め切り日は本選の数か月前。ゆえに、まだ原稿の長さが足りないという準備不足の状況が発生しやすくなります。

ポテンシャルのある学生に対しては、予選締切時点で原稿の長さが不足していても、応募を勧めてください。スピーチで大切なのは、長さより内容です。(1)主張と論証の整合性がとれていて、(2)解決策と実行可能性がうかがえるスピーチなら、ぜひ応募すべきです。アンダータイム(時間不足)が明確な失格要件でない限り、多少減点されたとしても、その減点を内容の良さでカバーすることは十分に可能です。

ウラ話ですが、全国規模のコンテストの予選には、多い時は50本~100本程度の応募があります。制限時間がひとり8分の場合、予選審査員はかなりの時間的・精神的負担を抱えて審査に臨むのです。そんな審査員にとって、内容が薄くて延々と続く(ように感じる)8分間のスピーチより、短くても鋭い主張が貫かれているスピーチが相対的に際立って輝くのは、先生方も理解できることでしょう。

応募を諦めるのは「本選出場で得られる人生の転機」を奪うリスク

本選出場という経験で得られる達成感は、学生の自己肯定感や挑戦意欲をさらに高めます。まずは本選を狙いにいく大切さを学生に伝えてください。多くの場合、予選結果の発表から本選までの間に弁論原稿の改訂が認められます。予選応募を済ませたら、予選結果を待たずに改訂を続け(これが大切)、予選通過の吉報を待つのがベスト。そもそも、アンダータイムの原稿で予選を通過すれば、改訂時に制限時間までの余った尺をさらに充実させられるのですから、他の出場者よりも有利になります。

かつて私の学生も、アンダータイムゆえに予選応募を諦めようとしていました。制限時間が7分の大会に、準備できていた原稿はわずか4分。それでも内容が強固で独自性があったので強く応募を勧めたところ、見事に予選通過。その後の改訂を経て、本選大会では3位に入賞しました。本選出場で得た自信を糧に、同学生は別のプレゼンコンテストでも全国優勝し、大活躍を収めて卒業していきました。

スピーチ活動を通じて、学生が飛躍する可能性をどこまで拡げられるか。あるいは奪ってしまうか。その判断と責任は、常に指導者の側にあることを心に留めておきたいものです。

■ 関連記事:

▶ コンテストに挑戦する/しないの分岐点で学生の背中を押す [リンク]

お問い合わせ

講演会・セミナー講師、

コンテスト審査員、執筆のご依頼など