Q. スピーチにメリハリを生み出す「コントラスト」とは?

「もっとコントラストが必要と言われたらどうしたらいい?」

Question ▶ 先生から「もっとコントラストを付けた方がいい」と言われました。これはどういうことですか?どうすれば改善されますか。

Answer ▶ スピーチにおける「コントラスト」とは、対照的な2つの印象という意味で使われます。声であれば大小を使い分けた「メリハリ」のことですし、内容であれば相反する「2つの対比を例示する工夫」が必要です。

声の大小でメリハリをつけるコントラスト

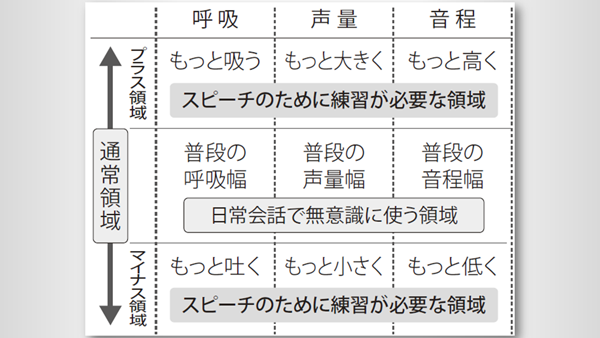

発表技法(delivery)の練習において「コントラストが必要」という場合、その多くは「声の大きさにメリハリをつける」という意味であることが多いです。たとえば、時に大きな声を出したかと思えば、別の場面では小さな声で静かに語る、といった「変化のある」表現技法のことです。

いわゆる「単調な読み方」を卒業し、語りの「コントラスト」を高めるには、声を大きくするところと小さくするところを意識的に分けて練習するのが効果的です。

強く読むところには赤のアンダーライン、静かに読むところには青のアンダーライン、といった具合に原稿に印を書き込みます。慣れるまではその「コントラスト」を忠実に再現するように練習することで、次第にメリハリのある語りが身につくはずです。

相反する2つの対比を見せるコントラスト

もうひとつのコントラストが「内容における対比」です。単に「小さな家」というのではなく「大きな森にある小さな家」と表現するのが「対比」によるコントラストです。

このように対比の利いた表現は、ある種の言葉遊びに似た"慣れ"が必要かもしれません。新商品への期待を語るとき、「その小さな商品には、会社の大きな野望が詰まっている」といえば、小さなモノと大きなモノの比較の工夫が際立ちます。

原稿を書く際に形容詞を見かけたら、その反対の意味の形容詞を並べて使えないかを考えてみることで、面白い対比が生まれることがあります。「幸せな笑顔に見え隠れする悲しい瞳」といった表現も、コントラストの工夫から生まれます。

スピーチ表現の幅を広げるトレーニングとして、コントラストを意識するのは面白い試みです。ぜひ、声のコントラストや内容のコントラスト練習し、表現力豊かなスピーカーになってください。

■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ

講演会・セミナー講師、

コンテスト審査員、執筆のご依頼など