舞台で発表する時の「アイコンタクトの安全圏」の探し方をこっそり教えます

講堂などの大会場では、目線が上を向かないように語る。

「自信がないから目が泳いでいる。」そう思われるのは、誰しもが避けたいはず。でも大舞台でのアイコンタクトで目線が「泳いで見える」のは、実は会場の物理構造にも原因があります。舞台発表で安定感と自信を示すために、スピーカーなら知っておきたい「アイコンタクトの安全圏」について考えます。

舞台に立っただけで、目線は上を向いて"見える"。

舞台からの発表は、思いのほか「高い場所」から聴衆を見下ろすことになります。この位置関係に慣れていないと、意図せず聴衆を「見下ろす」ようなアイコンタクトになったり、逆に目線が「上を向いて泳ぐ」ような印象を与えることになります。

物理的な状況を考えてみれば、目線が不自然に「見える」原因は明快です。基本的な条件として、舞台よりも客席は低い位置にありますから、話者が近くの聴衆を見ると(物理的に)聴衆を見下ろすことになります。これは、遠くに座っている観客からすれば、あたかも聴衆を「見下しているかのように」見えます。

逆に、会場が大きな講堂や階段教室の場合、話者が遠くにいる聴衆を見ると(物理的に)目線が上を向きます。その状態で左右にアイコンタクトを振れば、意図せず「目が泳いでいるかのように」見えてしまいます。特に、比較的舞台から近いエリアに座っている聴衆からは、話者が天井を眺めているかのような不自然さに映ります。

こうした避けようのない「物理的な要因」がもたらす矛盾が、大会場でのアイコンタクトを不安定にする要因になっているわけです。

会場中央から手前を意識し、左右壁際を見る必要はない。

これを防ぐには、練習の過程において、自分のアイコンタクトがどう見えているかを確認する作業が欠かせません。とりわけ、安定性を重視する場合には、大会場でのアイコンタクトには以下の鉄則があります。

アイコンタクトの安全圏(大会場の場合)

- 前後の振り幅(深さ)

会場中央から手前をアイコンタクトの基本領域とする。会場後方を見る必要は無い。 - 左右の振り幅(広さ)

左右は、首を左右に大きく振る位置まで見なくても良い。左右の壁から5席程度までは見る必要は無い。 - 舞台付近(手前)へのアイコンタクト

「会場の中央」と「客席最前列」の中間付近に、左右を結ぶ会場通路があると、その辺りに審査員席が設けられることが多い。その場合、審査員席よりも手前(舞台側)は見る必要はない。

これらを守れば、聴衆を「見下す」かのようなアイコンタクトや、上部に「目が泳いでいる」かのような印象を与えるリスクは大幅に軽減されます。

大切なことは、アイコンタクトが常に自然に見えること。

どんな状況であっても、激しく揺れ動くアイコンタクトは避けるべきです。基本は、(1)会場の中央付近を見ながら、(2)安定的に目線を巡回させ、(3)時折審査員にもアイコンタクトを取る、ことです。つまりは、とにかく「自然」であること。キョロキョロせず、極端な場所を見ようとせず、安定的に語ることが大切です。

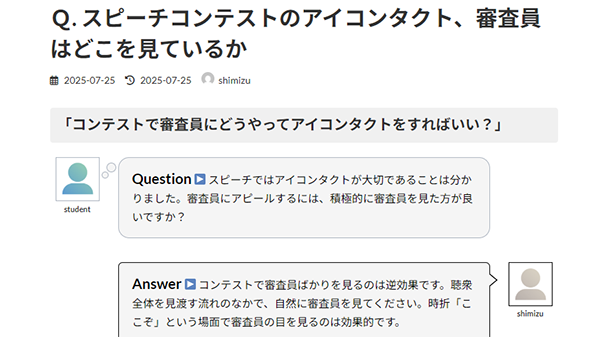

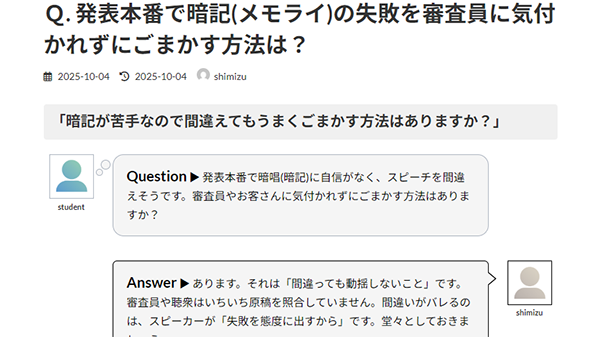

審査員へのアイコンタクトのコツについては、過去記事「Q. スピーチコンテストのアイコンタクト、審査員はどこを見ているか」「Q. 発表本番で暗記(メモライ)の失敗を審査員に気付かれずにごまかす方法は?」で紹介していますのでぜひお読みください。

本選会場に似た条件の場所で練習する機会があれば、少なくとも会場の前方・中央・後方の3カ所から動画を撮影し、話者のアイコンタクトが自然に見えるかを確かめておきましょう。逆にいえば、「自然に見えていればそれで良い」とも言えます。

審査員をじっと注視するのは避け、また「どこか1カ所か2か所」を重点的に見続けるのも避けるべきです。頻繁にキョロキョロすることなく、目線を動かす際にはゆったりと安定的な動きで、会場の多くの聴衆に語り掛けるのが正解です。健闘を祈ります。

■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ

講演会・セミナー講師、

コンテスト審査員、執筆のご依頼など