政府に丸投げの説得型スピーチでは勝てない!審査員目線で解決策を考える

社会問題のスケール感の大小を問わず、皆にできる何かがある。

説得型スピーチの解決策で「政府に何とかしてほしい!」と叫んでいませんか? 社会問題をどんなに熱く語っても、その解決を政府や社会に丸投げするだけでは、聴衆はどこか他人事のように感じてしまいます。問題の規模が大きくても小さくても、聴衆一人ひとりが行動できる「具体的な解決のアクション」を示すことで、あなたのスピーチは一気に現実味を帯びてきます。

聴衆こそ「真の当事者」だと訴える解決策

説得型スピーチ(persuasive speech)では「社会問題」と「解決策」をセットで提示する必要があります。社会問題をどれだけ熱く語っても、その問題を解決すべく考え抜かれた「解決策」がなければ、問題は解消しないからです。それほどに、解決策は話者の問題分析力や提案力がひとつになった「核心的パーツ」だと言えます。

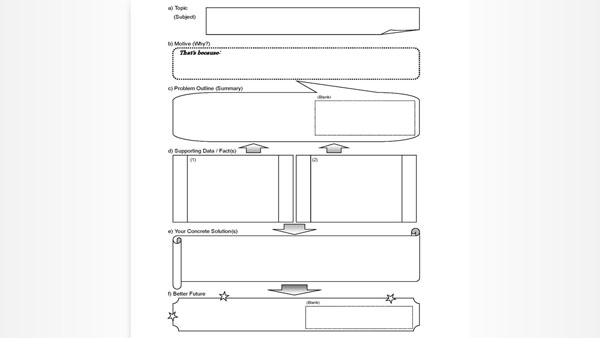

過去記事「説得型スピーチ構造用紙|連続入賞を達成する基本的枠組み」の説明にある通り、解決策とは「問題解決のための具体的な方法を示して行動を呼びかける」ことです。つまり解決策の提示とは、聴衆一人ひとりに呼びかけ、「皆で行動を起こす勇気を訴える」プロセスなのです。

英語スピーチコンテストで審査員をしている時、スピーチが終盤にさしかかり、いよいよ解決策が述べられる瞬間、期待感は頂点に達します。その時に「問題解決を政府に求めるだけの解決策」が提示されると、私なら拍子抜けして椅子からズリ落ちます。いわゆる「コレじゃない感」が直撃するからです。

政府や社会を悪者にし、糾弾し、解決を叫ぶスピーチは、何となく響きが良く、説得力があるように聞こえてしまうもの。そんな解決策を多く耳にする原因は、社会を大所高所から眺めるかのような優越感を話者が(無意識に)醸し出す点にあるのかもしれません。でもこの優越感は錯覚です。聴衆は政府関係者ではなく、一般人です。この時点で、訴求相手がズレていることを理解する必要があります。

政府が解決すべき大きな問題でも我々にできることはある

「動物の殺処分」を例に、もう少し考えてみましょうか。この問題の抜本的解決のために、たとえば「動物の売買取引にかかわる両者を免許制にする」という解決策を思いついたとします。そうすると、保健所やそれを管轄する厚生労働省など、おのずと「政府への呼びかけ型」の解決策になるでしょう。

その解決策に合理性があり、実現可能性があるなら、それ自体は悪くありません。でもそれだけを解決策として訴えられると、とたんに聴衆は「傍観者」の位置づけになり、ひいては「政府が対応するから大丈夫」や「自分には直接関係ないな」と感じる人を生み出してしまいます。

そこでスピーカーは先回りをして、聴衆・審査員・話者自身を含む「我々全員にもやるべきことがある」という観点から、独自で具体的な解決策を提示してもらいたいのです。

たとえばペットショップに行く前に、「今後10年のライフプランを家族で議論して書き出す」「自分(飼い主)に万が一のことがあった際の保証人を確保する」「飼育費用の数年分を銀行口座に預金する」なども併せて言及するわけです。これらはどれも個人レベルで達成できる解決策であり、政府の対応を待たずに「急場をしのぐ措置」としてとても有効なものです。

政府に丸投げせず、話者も含めて「皆で、何かに取り組む」。この姿勢を感じされる解決策は、あなたの説得型スピーチを、より現実的で強いものにします。端的に言えば、聴衆の誰もが「自分ごと」として捉えられる解決策を訴える、ということ。その社会問題を通じて会場の一体感をつくりあげることが、聴衆を動かし、結果として社会を変える力を感じさせる「勝てるスピーチ」となるのです。ぜひ参考にしてみてください!

■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ

講演会・セミナー講師、

コンテスト審査員、執筆のご依頼など