【 一般化 】個人語りのストーリーを説得型スピーチに変える基本テクニック

パーソナルストーリーを"勝てるスピーチ"に変化させる「一般化」

最近、コンテストで「自分の経験」だけを頼りにするスピーチが増えています。自分が苦労したこと、自分が驚いたこと、といった「個人語り」のスピーチは、それだけでは人を説得することはできません。個人の物語から、どのような社会問題との接点を示すか。ここにスピーチの「一般化」の技があります。個人(Personal)から一般(General)へと視点を変えるポイントを考えましょう。

「一般化」によるスピーチの変化を比較する

「個人語り」は、伝統的に高校生向けのスピーチコンテストで多く見られるアプローチでしたが、最近では、なぜかまた大学生の大会でも増えてきました。SNS等を通じた「共感重視の時代」の影響なのかもしれません。でも、個人語りだけではコンテスト向けの「説得型スピーチ」(persuasive speech)としては不十分であることを知っておきましょう。

ストーリーテリング(storytelling)における「個人語り」(personal story)とは、概ね次のようなストーリー展開を持つスピーチです。

■サンプル1:「個人語り」スピーチ

私は英語が苦手でした。どれだけ勉強しても上達せず、「英語がこの世からなくなれば良いのに」と思ったことがあります(笑)。ある日、アルバイトで外国人が来店したとき、頑張って"May I help you?" (いらっしゃいませ)と言ってみたら、お客様がとても喜んでくれました。新しい言語を学ぶことは、自分の世界を広めます。今こそ、皆さんもそれぞれ目標をもって英語を勉強しましょう。

ありがちな、いいお話です。誰もがそれなりに共感できるストーリーでしょう。しかし、この「共感」にこそ落とし穴があります。何となく共感できて、何となくアクションを呼びかけているために、これで説得型スピーチが成立していると錯覚してしまうのです。「サンプル1」のスピーチは、個人語りによる「呼びかけ」に過ぎません。

次に、この個人語りを「一般化」して、説得のための社会性という性質を持たせてみます。「サンプル1」との違いを感じてみてください。※文中のデータはすべて架空です。

■ サンプル2:「一般化」されたスピーチ

私は英語が苦手でした。どれだけ勉強しても上達せず、「英語がこの世からなくなれば良いのに」と思ったことがあります(笑)。

▶【A】〇〇研究所の2023年の調査によれば、今でも大学生の約6割は英語学習が苦手とのこと。ここにいる皆さんも、最初は英語が苦手だったかもしれません。そんな私が英語を好きになったきっかけがあります。アルバイトで外国人が来店したとき、頑張って"May I help you?" (いらっしゃいませ)と言ってみたら、お客様がとても喜んでくれました。新しい言語を学ぶことは、自分の世界を広めます。

▶【B】この経験を通じて、私は初めて英語学習のきっかけの大切さに気づいたのです。2024年に〇〇株式会社が実施した英語学習に関する意識調査では、64%の高校生が「言語を学ぶきっかけの重要性を教わったことがない」と回答しています。ここに日本人の英語学習の問題点があります。

▶【C】学生には「きっかけ」が必要です。学校では「英語を学ぶきっかけ」から教育する必要があります。また学習者自身も時折、自分自身の「きっかけ」を振り返るべきです。今こそ、皆さんもそれぞれ目標をもって英語を勉強しましょう。

サンプル1&2の説得力の違いに気づきますか?文中の太字部分は「個人語り」と「社会」を結ぶ一般化のプロセスを表しています(細字の部分は原文ママ)。「サンプル1」は話者の個人語りです。でも「サンプル2」では、聴衆は自分自身や家族を思い、日本の英語学習の問題点について少しは考えさせられるでしょう。

一般化とは「聴衆にも関係ある話だ」と訴える工夫

社会問題の解決を呼びかける「説得型スピーチ」に必要なのは、一般社会との接点です。そのための工夫が「一般化」です。

上記「サンプル2」にある ▶【A】【B】【C】は、説得型スピーチを構成するうえで欠かせない一般化の工夫です。これらの役割を個別に説明すれば、次のようになります。

- 【A】背景の立証:背景の一般化

この問題が、聴衆全員にも関係する可能性を立証する。 - 【B】問題点の立証:問題点の一般化

問題点の焦点を明確にし、その根拠を立証する。 - 【C】解決策の提示:説得型スピーチの必須要素

どうすれば問題が解決されるかを示す。

そもそも最初の「サンプル1」(個人語り)では、これらのA, B, Cによる「一般化」がすべて抜けています。ゆえに「説得型スピーチ」としては成立しません。個人語りである限りは、どれだけ流暢な英語で、どれだけ熱意あふれるデリバリーに力を注いだところで、「説得型スピーチ」にはなりません。

「英語が流暢なのに、スピーチコンテストで入賞できない」という場合、この「一般化」が不足しているケースがとても多いです。それに話者自身が気づかず、「私よりも英語が下手な人が入賞した」という気持ちになることは、とても不合理なことです。コンテストで聴衆を巻き込む説得型スピーチには、何らかの「一般化」が必要であることを覚えておいてください。

「自分語り」で独りよがりになってはいないか?

説得型スピーチを目指す場合、自分のスピーチが「単なる自分語り」になっていないかをチェックする習慣をつけましょう。個人語りが深くなるほど、スピーチは「独りよがり」になるものです。

個人的な経験を、聴き応えのある説得型スピーチに昇華できるかどうかは、「一般化」の工夫次第です。一般化を試みる際には、自分の個人的な経験が一般社会とどうつながっているかをしっかり考えてください。この意識が「強いスピーチ」の原点になります。

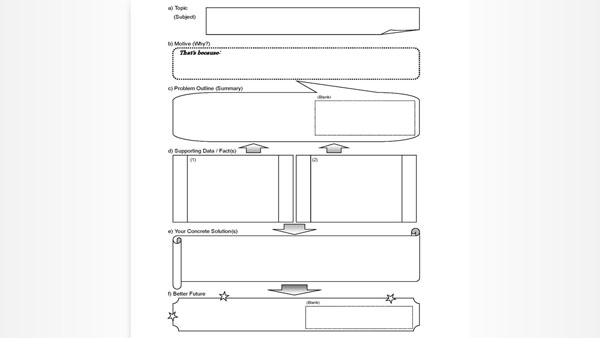

自分のスピーチで適切に「一般化」が達成されているかは、次のチェックポイントで確認できます。ここで挙げた1, 2, 3は、上記(オレンジ枠)のA, B, Cにそれぞれ対応しています。

- 1. データ・統計を活用したか

個人的な経験が、実は「皆と共通する点がある」ことを客観的事実をもって証明できているか。 - 2. 社会との接点を示したか

個人的な経験の背景に、社会全般や教育、文化といった、構造的な問題があることを示しているか。 - 3. 聴衆への行動提起をしたか

個人的な経験をもとに、その問題解決のために「聴衆や社会が実行可能な提案」をしているか。

個人語りから、社会性を伴う「一般化」を目指すのが、「Personal to General」(P to G)という考え方です。この視点を忘れずに、ぜひ社会に一石を投じられるスピーチを書き上げてください。

■ あわせて読みませんか?

お問い合わせ

講演会・セミナー講師、

コンテスト審査員、執筆のご依頼など